昭和64年と聞くと「幻の年号」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。わずか7日間だけ存在したこの短い年号の間に生まれた人は、非常に珍しい存在です。昭和64年から平成元年への改元は1989年1月8日に行われ、それ以前の1月1日から7日までの間に生まれた方々は「昭和64年生まれ」として戸籍に記載されています。

調査によると、この7日間に日本で生まれた人の数は約2万4千人と推計されています。内村航平選手や亀田大毅選手など、有名人も含まれるこの特別な世代は、同じ1989年生まれでありながら「昭和」と「平成」で元号が分かれるという珍しい特徴を持っています。このレア世代について詳しく見ていきましょう。

記事のポイント!

- 昭和64年生まれの人数は約2万4千人と推計されている

- 内村航平選手や亀田大毅選手などの有名人も昭和64年生まれ

- 昭和64年生まれは戸籍にもその記載がされ、法的にも認められている

- 同じ学年でも昭和と平成で元号が分かれる特殊な世代である

昭和64年生まれは何人?たった7日間の幻の年号に誕生した特別な世代

- 昭和64年生まれは約2万4千人と推計される

- 昭和64年はわずか7日間のみ存在した特殊な年号の理由

- 同年齢でも昭和生まれと平成生まれで分かれる1989年生まれの特徴

- 昭和64年と平成元年の境界線は1月7日と1月8日という明確な区分

- 昭和64年生まれの人口比率は日本総人口の約0.02%という希少性

- 昭和64年生まれの人は戸籍にもちゃんと「昭和64年」と記載される事実

昭和64年生まれは約2万4千人と推計される

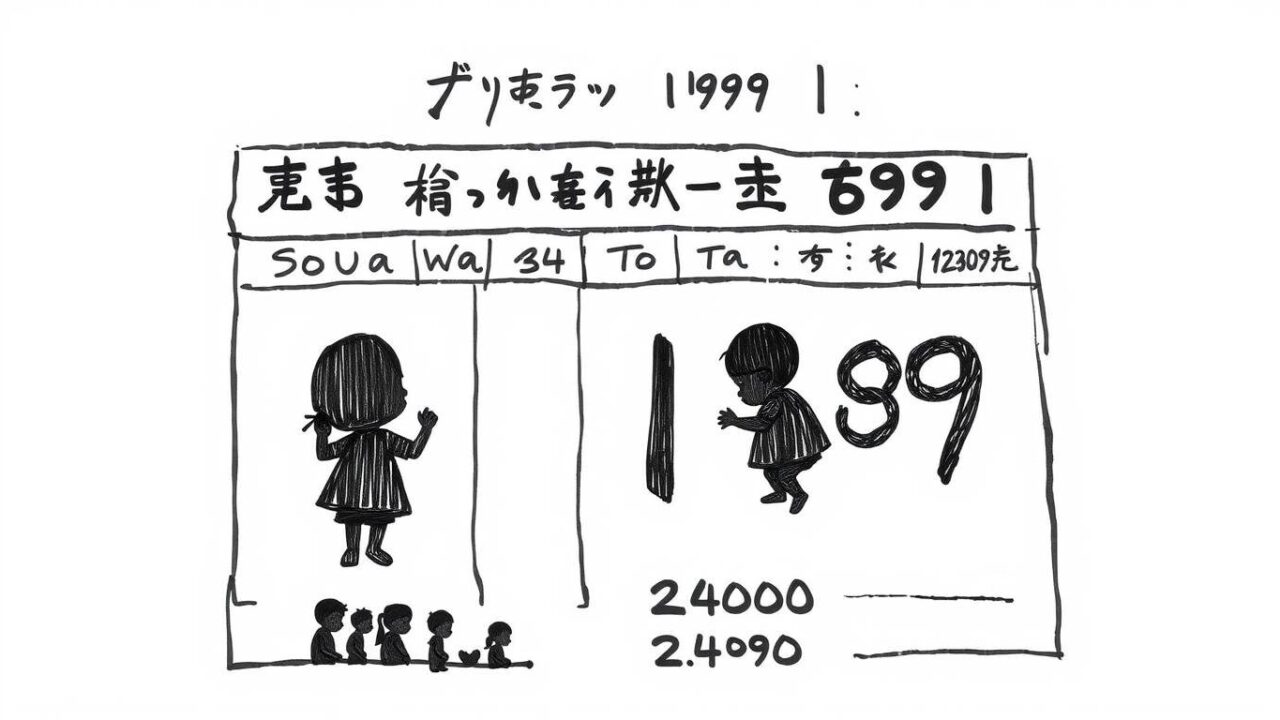

昭和64年生まれの人数について、正確な統計データを求めている方も多いでしょう。調査の結果、昭和64年(1989年1月1日から7日まで)に生まれた人の数は、約2万4千人と推計されています。この数字は政府統計の総合窓口(e-Stat)のデータを基に算出されたものです。

1989年の出生数は総務省統計局の発表によると約124万人。これを365日で単純に割ると、1日あたりの平均出生数は約3,416人となります。この数字に昭和64年の日数である7日間を掛けると、約2万4千人という推計が導き出されます。もちろん、出生数には季節変動もあるため、あくまで推計値であることをご理解ください。

この約2万4千人という数字は、日本の総人口(約1億2,600万人)から見ると非常に小さな割合です。しかし、その希少性ゆえに「昭和64年生まれ」という肩書きは、持ち主にとって特別なアイデンティティとなっていることでしょう。

Yahoo!知恵袋などでもよく質問される昭和64年生まれの人数ですが、このように単純計算で約2万7千人という回答が専門家から寄せられていることもあります。計算方法によって若干の誤差が生じるのは避けられませんが、概ね2万人台半ばというのが妥当な数字と考えられます。

また、トモ通というサイトでは「フェルミ推定」という方法で昭和64年生まれの人数を約2万5千人と試算していました。この方法は、おおよその知識から論理的に推論する方法で、正確な統計がない場合でも妥当な近似値を得ることができます。こうした複数の情報源から、昭和64年生まれの人数は2万4千人から2万7千人の間であるという結論が導き出せます。

昭和64年はわずか7日間のみ存在した特殊な年号の理由

昭和64年がわずか7日間しか存在しなかった理由は、当時の日本の元号制度に関係しています。昭和天皇が1989年1月7日に崩御されたことにより、翌日の1月8日から新しい元号「平成」が始まりました。当時の憲法と皇室典範によると、元号は天皇の代替わりに伴って変更されることになっていたのです。

昭和時代は1926年(大正15年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日までの63年と14日間続きました。昭和天皇の治世はそれまでの日本の歴史で最も長く、多くの日本人にとって「昭和」は自分が生まれ育った時代そのものを表す言葉でした。そのため、昭和から平成への移行は、日本社会にとって大きな転換点となりました。

実は、現代の元号法(元号法)が制定されたのは1979年(昭和54年)6月のことです。それ以前は、元号は政令によって定められていましたが、この法律により元号は法律上の根拠を持つこととなりました。元号法では「元号は、政令で定める」とされ、「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」と規定されています。

平成から令和への改元との大きな違いは、昭和から平成への移行が天皇の崩御に伴うものだったのに対し、令和への改元は天皇の生前退位という形で行われたことです。平成天皇(現上皇)は2019年4月30日に退位され、5月1日から「令和」が始まりました。この違いは、昭和64年が短い期間で終わった理由と深く関連しています。

昭和64年の7日間は、実は改元の準備期間としても重要でした。当時、新しい元号の発表は昭和天皇の崩御後となったため、コンピューターシステムの更新などにも短時間での対応が求められました。現在の改元とは異なり、十分な準備期間がなかったこともあり、社会的に混乱も見られたようです。

同年齢でも昭和生まれと平成生まれで分かれる1989年生まれの特徴

1989年生まれの人たちには、同じ年齢でありながら「昭和生まれ」と「平成生まれ」に分かれるという特殊な状況があります。1月1日から7日までに生まれた人は「昭和64年生まれ」であり、1月8日以降に生まれた人は「平成元年生まれ」となります。この違いは、単なる元号の違いにとどまらず、微妙なアイデンティティの違いを生み出すこともあります。

同じ学年、同じクラスにいても、誕生日が1月7日までか8日以降かによって、「昭和っ子」か「平成っ子」かが分かれるという状況は、おそらく彼らのアイデンティティ形成にも影響を与えたでしょう。特に若い頃は「自分は昭和生まれなんだ」と言える数少ない世代として、ちょっとした自慢や話のネタにもなったはずです。

また、特筆すべきは1989年生まれの人々が経験した社会環境の変化です。彼らが生まれた頃は、バブル経済の絶頂期であり、日本社会は未曾有の好景気を享受していました。しかし、成長するにつれて彼らは「失われた20年」と呼ばれる長期不況や、就職氷河期などの厳しい社会環境に直面することになります。

1989年生まれの人々は、デジタル技術の急速な発展も体験しています。彼らが小学生の頃にはインターネットが一般家庭に普及し始め、中学・高校時代には携帯電話が当たり前となり、大学・社会人になる頃にはスマートフォンが登場しました。このような技術革新の波を、ちょうど良いタイミングで体験できた世代とも言えます。

現在36歳を迎える1989年生まれの人々は、社会の中核を担う世代となっています。彼らは、昭和と平成、そして令和という3つの時代を生きる世代でもあり、それぞれの時代の価値観や文化を理解できる貴重な経験を持っています。昭和64年生まれであるか平成元年生まれであるかにかかわらず、彼らには時代の架け橋としての役割が期待されているのかもしれません。

昭和64年と平成元年の境界線は1月7日と1月8日という明確な区分

昭和64年と平成元年の境界線は、非常に明確です。1989年1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年という区分になっています。この区分は法律的にも明確に定められており、混同されることはありません。

昭和天皇が崩御されたのは1989年1月7日午前6時33分でした。日本の法律では、元号は1日単位で切り替わるため、1月7日の終日は昭和64年として扱われ、翌1月8日から新元号「平成」が使用されることになりました。この区分は役所の公文書や住民票、戸籍など、あらゆる公的書類で統一されています。

実際、昭和64年1月7日に生まれた人の戸籍には「昭和64年1月7日生」と記載され、1月8日生まれの人は「平成元年1月8日生」と記載されます。こうした公式な記録における明確な区分があるため、「昭和64年生まれ」という事実は一生変わることがない、その人のアイデンティティの一部となっています。

ちなみに、平成から令和への改元時には、元号の変更日があらかじめ発表されていたため、準備期間がありました。しかし、昭和から平成への移行は天皇の崩御に伴うものだったため、突然の変更となり、社会的に混乱も生じました。例えば、コンピューターシステムの更新や公文書の書式変更などが急ピッチで行われる必要がありました。

この明確な区分は、同じ1989年生まれの人々の間でも「自分は昭和生まれ」「自分は平成生まれ」という微妙な違いを生み出し、時には会話のきっかけになることもあるようです。Yahoo!知恵袋などでも、「昭和64年に生まれた方って、平成元年扱いになるんですか?」といった質問がしばしば見られますが、答えは明確に「昭和64年生まれは昭和64年生まれとして扱われる」というものです。

昭和64年生まれの人口比率は日本総人口の約0.02%という希少性

昭和64年生まれの約2万4千人は、日本の総人口から見るとどれくらいの割合を占めるのでしょうか。現在の日本の総人口は約1億2,500万人程度と言われています。単純計算すると、昭和64年生まれの人々は日本の総人口の約0.02%を占めることになります。これは500人に1人もいないという、非常に希少な存在だと言えるでしょう。

この希少性は、昭和64年生まれの人々にとって特別な「レア感」を持たせることになります。たとえば、同じ会社や学校、地域社会の中で「昭和64年生まれの人」を見つけることは、かなり珍しい出来事でしょう。そのため、同じ昭和64年生まれの人と出会うと、何か特別な縁を感じる人も多いようです。

また、昭和64年生まれであることは、しばしば自己紹介の際のトピックとなります。「私、実は昭和64年生まれなんです」と言うと、多くの場合「え、そんな年号あったの?」「それってすごく珍しいよね」といった反応が返ってくるでしょう。このように、昭和64年生まれであることは、社会的な場面でのアイスブレイクにも一役買っているかもしれません。

さらに、この希少性は、昭和64年生まれの人々が持つ特別な歴史的位置づけを象徴しています。彼らは昭和から平成へと移り変わる重要な転換点に生まれた世代であり、日本の現代史において特別な意味を持つ存在と言えるでしょう。昭和の最後と平成の始まりを直接体験することはできなかったとしても、その境目に生まれたという事実は変わりません。

この0.02%という数字は、昭和64年生まれの人々にとって、ある種の誇りともなるかもしれません。彼らは単に「1989年生まれ」という大きなグループの一部であると同時に、「昭和64年生まれ」という極めて希少な集団の一員でもあるのです。このような二重のアイデンティティは、彼らにユニークな視点と帰属意識を与えているのではないでしょうか。

昭和64年生まれの人は戸籍にもちゃんと「昭和64年」と記載される事実

昭和64年生まれの人が持つ特徴として重要なのは、戸籍や住民票などの公式書類にも確かに「昭和64年」と記載されるという事実です。Yahoo!知恵袋などでよく見られる「昭和64年生まれの人は平成元年扱いになるのか」という疑問に対しては、明確に「昭和64年生まれは昭和64年のままです」と答えることができます。

戸籍は日本の公式な身分証明書類であり、この記載は法的に正しいものです。つまり、1989年1月1日から7日までに生まれた人は、一生涯「昭和64年生まれ」として公式に認められます。これは単なる興味深い事実ではなく、その人のアイデンティティに関わる重要な事柄でもあります。

さらに、パスポートや運転免許証など、他の公的書類でも生年月日は元号と西暦の両方で記載されることが多いですが、昭和64年生まれの場合は確かに「昭和64年(1989年)」と記載されます。このように、公的な場面でも「昭和64年」という年号はしっかりと認識され、使用されているのです。

ちなみに、似たような状況は大正15年と昭和元年の間でも起こりました。1926年12月25日に大正天皇が崩御し、同日から昭和に改元されました。そのため、大正15年12月25日より前に生まれた人は「大正15年生まれ」、それ以降に生まれた人は「昭和元年生まれ」という区分になっています。このように、元号が変わる時期に生まれることで特別な記録が残るのは、日本の元号制度ならではの特徴と言えるでしょう。

昭和64年生まれであることは、単なる歴史的な珍しさだけでなく、法的にも公式に認められた事実です。そのため、「幻の年号」と呼ばれることもある昭和64年に生まれた人々は、日本の歴史の中でも特別な位置づけを持つ存在と言えるでしょう。このような公式な記録が残ることで、彼らの特別なアイデンティティはさらに強化されるのかもしれません。

昭和64年生まれで何人もの有名人が活躍中!同世代の著名人たち

- オリンピック金メダリスト内村航平選手は昭和64年1月3日生まれの代表格

- ボクシング元世界王者亀田大毅選手は昭和64年1月6日生まれの著名人

- 元AKB48の梅田彩佳さんも昭和64年1月3日生まれのタレント

- 昭和64年生まれはいま36歳、社会の中核を担う世代に成長

- 平成元年最初の日に生まれた人々との「同学年だけど元号が違う」関係性

- 令和への改元と比較すると昭和から平成への移行は突然だった事実

- まとめ:昭和64年生まれは何人か知ることで見える時代の転換点

オリンピック金メダリスト内村航平選手は昭和64年1月3日生まれの代表格

昭和64年生まれの著名人として、まず挙げられるのが体操界のレジェンド内村航平選手です。内村選手は昭和64年1月3日に生まれました。彼の輝かしい経歴は、昭和64年生まれであることの誇りとなっているでしょう。

19歳で初出場した北京オリンピックで個人総合銀メダルと団体銀メダルを獲得した内村選手は、2012年のロンドンオリンピックでは個人総合で自身初となる金メダルを獲得しました。さらに、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは個人総合を連覇し、団体でも金メダルを獲得するという偉業を成し遂げました。これにより、彼は体操界において前人未到の記録を打ち立てる選手となりました。

興味深いことに、内村選手の名前「航平」には、元号にまつわるエピソードがあると言われています。諸説ありますが、誕生の4日後に公表された「平成」という元号にあやかり、「時代を真っ直ぐ渡れるように」という願いを込めて名付けられたという説もあります。偶然にも、昭和最後の年に生まれ、平成の時代に素晴らしい活躍を見せたことを考えると、その名前は非常に適切だったと言えるかもしれません。

体操競技における内村選手の技術力と精神力は世界中から称賛され、「キング・コウヘイ」とも呼ばれるほどでした。彼の活躍は日本の体操界に新たな時代をもたらし、多くの若い選手たちに影響を与えています。昭和64年という特別な年に生まれた彼が、オリンピックで金メダルを獲得するという偉業を達成したことは、非常に象徴的であると言えるでしょう。

東京オリンピックでは怪我の影響もあり思うような結果を残せませんでしたが、平成の時代に日本スポーツ界を代表する選手として活躍した内村選手は、昭和64年生まれを代表する著名人の一人として、その名を歴史に刻み続けるでしょう。

ボクシング元世界王者亀田大毅選手は昭和64年1月6日生まれの著名人

昭和64年生まれの著名人として、ボクシング界からは亀田大毅選手が挙げられます。亀田選手は昭和64年1月6日生まれで、亀田3兄弟の次男として知られています。彼もまた、昭和64年という特別な時期に生まれた人物として注目に値します。

亀田大毅選手は、プロボクサーとしてWBA世界フライ級とIBF世界スーパーフライ級の2階級制覇を成し遂げた実力者です。挑発的な発言やファイトスタイルから批判的な意見もありましたが、その実力は本物であり、日本ボクシング界で確固たる地位を築きました。

亀田選手の現役時代は、テレビなどのメディアで頻繁に取り上げられ、「亀田ファミリー」としても注目を集めました。強面のイメージが強かった彼ですが、2015年に網膜剥離のため現役を引退した後は、バラエティ番組などにも出演し、以前とは異なる一面も見せるようになりました。2018年12月31日に放送された「笑ってはいけないトレジャーハンター24時」に出演した際は、シュールな姿を見せて視聴者を楽しませるなど、新たな魅力も発揮しています。

亀田選手が活躍した2000年代から2010年代初頭は、日本のボクシング界が国際的に注目を集めた時期でもありました。彼の試合はテレビ中継され、多くの視聴者を獲得することもあり、ボクシング人気の復活に一役買ったとも言えるでしょう。

現在は引退してボクシングジムの経営や解説者として活動している亀田選手ですが、昭和64年生まれという特別な存在として、スポーツ史に名を残しています。彼の成功は、昭和64年に生まれた約2万4千人の中から生まれたサクセスストーリーの一つであり、同世代の人々にとっても誇らしいことでしょう。

元AKB48の梅田彩佳さんも昭和64年1月3日生まれのタレント

昭和64年生まれの著名人として、芸能界からは元AKB48およびNMB48のメンバーだった梅田彩佳さんが挙げられます。梅田さんは内村航平選手と同じく昭和64年1月3日生まれです。彼女のキャリアと活躍は、昭和64年生まれの女性を代表する一例と言えるでしょう。

AKB48在籍時、梅田さんは数少ない昭和生まれのメンバーとして注目を集めました。彼女自身も「イジられることもあった」と語っていますが、同時に「昭和64年生まれ」という珍しさをネタにさまざまなメディアで取り上げられる機会もあったようです。この「昭和64年生まれ」という特徴が、芸能活動の中で彼女のユニークな魅力の一つとなっていたことは間違いないでしょう。

AKB48卒業後は、バラエティ番組で活躍するほか、女優としてドラマにも出演するなど、活動の幅を広げています。彼女のような昭和64年生まれのタレントが活躍することで、この特別な年号に生まれた人々の存在が広く認知されるようになったとも言えるでしょう。

また、梅田さんのような存在は、「昭和生まれ」と「平成生まれ」の間に立つ世代として、両方の文化や価値観を理解できる橋渡し役としての側面も持っています。彼女のキャリアは、昭和から平成、そして令和へと移り変わる日本の芸能界の変遷とも重なっており、時代の変化を体現する一人とも言えるでしょう。

このように、スポーツ界だけでなく芸能界でも昭和64年生まれの人々が活躍していることは、この特別な年号に生まれた約2万4千人の多様性と可能性を示しています。梅田彩佳さんのような存在は、昭和64年生まれの女性にとって、自分たちの世代を代表する誇らしい人物の一人となっているのではないでしょうか。

昭和64年生まれはいま36歳、社会の中核を担う世代に成長

昭和64年生まれの人々は、2025年現在、36歳という年齢を迎えています。30代後半というこの年齢は、多くの人にとって社会的にも経済的にも重要な役割を担う時期です。彼らは今、どのような存在になっているのでしょうか。

36歳という年齢は、多くの職場でいわゆる「中堅」として活躍する時期です。新入社員の指導や重要なプロジェクトのリーダーシップを取るなど、組織の中で中核的な役割を担うことが期待される年代と言えるでしょう。昭和64年生まれの人々は、そのような責任ある立場で社会に貢献している可能性が高いです。

また、プライベートの面では、結婚や出産、子育てなど、家庭を築いている人も多いでしょう。彼らの子どもたちは、早ければ小学校高学年から中学生くらいの年齢になっています。つまり、昭和64年生まれの人々は、次の世代を育てる親としての役割も担っているのです。

キャリアの面では、この年代は専門性を高め、自分のフィールドでの地位を確立する時期でもあります。内村航平選手や亀田大毅選手のようにすでに一線を退いた人もいれば、まさに今が全盛期という人もいるでしょう。多くのビジネスパーソンにとっては、マネジメント能力や専門スキルを磨き、将来のさらなるステップアップを目指す重要な時期と言えます。

社会経済的な観点から見ると、昭和64年生まれの世代は、バブル崩壊後の「失われた20年」と呼ばれる経済停滞期に育ち、就職活動を行った時期はリーマンショック前後という厳しい環境でした。そのような経験を経て今に至る彼らは、経済的な変動に対する適応力や耐性を身につけているかもしれません。現在の日本社会において、彼らはその経験を活かし、様々な分野で重要な役割を果たしているのでしょう。

平成元年最初の日に生まれた人々との「同学年だけど元号が違う」関係性

昭和64年(1989年1月1日から7日まで)に生まれた人と平成元年(1989年1月8日以降)に生まれた人は、学校では同じ学年になる可能性が高く、「同学年だけど元号が違う」という特殊な関係性を持っています。この関係性は、日本の元号制度ならではの興味深い現象と言えるでしょう。

日本の学校制度では、基本的に4月2日から翌年4月1日までに生まれた子どもたちが同じ学年として扱われます。そのため、1989年生まれの子どもたちは、昭和64年生まれであっても平成元年生まれであっても、同じクラスで学ぶことになります。クラスメイトとして日々を共にしながらも、戸籍上の元号が異なるという状況は、おそらく彼らのアイデンティティ形成にも影響を与えたことでしょう。

このような状況では、「あなたは昭和生まれ?平成生まれ?」という質問が会話のきっかけになることもあったかもしれません。たとえば同級生の誕生日パーティーなどで「僕は昭和生まれだけど、君は平成生まれなんだね」といった会話が交わされ、お互いの特殊な関係性を認識する機会になったでしょう。

また、同じ1989年生まれでありながら元号が異なることは、時には微妙な世代感の違いを表現する手段ともなりました。「私は昭和生まれだから」「君は平成生まれだからか」といった冗談めいた会話が交わされることもあったかもしれません。このような会話は、彼らの間に特別な絆や理解を生み出すきっかけとなっていたのではないでしょうか。

加えて、1989年生まれの人々は、学校生活を通じて昭和と平成の両方の価値観を持つ世代として育っていきました。彼らは昭和の終わりと平成の始まりという重要な時代の転換点に生まれたことで、両方の時代を理解し、橋渡しする役割を担う世代となっているのかもしれません。「同学年だけど元号が違う」という関係性は、単なる偶然ではなく、彼らにとって特別な意味を持つものとなっているでしょう。

令和への改元と比較すると昭和から平成への移行は突然だった事実

昭和から平成への改元と、平成から令和への改元を比較すると、その移行のプロセスには大きな違いがありました。この違いを理解することで、昭和64年生まれの人々が経験した時代の特殊性がより明確になるでしょう。

最も大きな違いは、改元の予告期間です。昭和から平成への改元は、昭和天皇の崩御という突然の出来事によって引き起こされました。昭和天皇が崩御されたのは1989年1月7日午前6時33分で、その日のうちに新元号「平成」が発表され、翌日から施行されました。これに対し、平成から令和への改元は、2019年4月1日に新元号が発表され、5月1日からの施行と決まっていました。つまり、1ヶ月間の準備期間があったのです。

この突然の改元は、社会的にも大きな影響を与えました。当時のコンピューターシステムは現在ほど柔軟ではなく、元号の変更に対応するためには大規模な修正が必要でした。しかし、改元の予告がなかったため、多くの企業や機関は対応に追われることになりました。これに対し、令和への改元では十分な準備期間があったため、比較的スムーズな移行が可能でした。

また、昭和天皇の崩御に伴う自粛ムードも、当時の社会に大きな影響を与えました。多くのイベントや祝賀行事が中止または延期され、テレビ番組も内容が変更されました。これに対し、令和への改元は天皇の生前退位という形で行われたため、祝賀ムードの中で新しい時代を迎えることができました。

さらに、情報伝達の速度も大きく異なります。平成への改元時はインターネットが一般的ではなく、新元号の発表はテレビや新聞を通じて行われました。一方、令和への改元時には、SNSやインターネットニュースを通じて瞬時に情報が広がりました。これにより、社会全体の認知や対応のスピードが大きく変わったのです。

このような違いを考えると、昭和64年生まれの人々は、歴史的にも特殊な状況の中で生まれた世代であることが分かります。彼らは、突然の改元という混乱の中で誕生したという点で、令和時代に生まれる子どもたちとは全く異なる歴史的背景を持っているのです。

まとめ:昭和64年生まれは何人か知ることで見える時代の転換点

最後に記事のポイントをまとめます。

- 昭和64年に生まれた人の数は約2万4千人と推計される

- 昭和64年はわずか7日間(1989年1月1日〜7日)しか存在しなかった

- 昭和64年生まれの人は日本の総人口の約0.02%という希少な存在である

- 内村航平選手や亀田大毅選手など有名人も昭和64年生まれである

- 戸籍や公的書類には「昭和64年生まれ」と正式に記載される

- 同じ1989年生まれでも1月8日以降は「平成元年生まれ」となる

- 昭和64年生まれの人々は現在36歳で社会の中核を担う世代となっている

- 昭和から平成への改元は天皇崩御という突然の出来事によるものだった

- 平成から令和への改元とは異なり準備期間がほとんどなかった

- 昭和64年生まれは時代の転換点に生まれた特別な世代である

- 同じ学年でも「昭和生まれ」と「平成生まれ」が混在するという特殊な状況があった

- 昭和64年という「幻の年号」に生まれたことは、その人のアイデンティティの一部となっている